在中国的房地产市场中,房价的波动一直是人们关注的焦点,从2015年到2022年的十年间,房价经历了显著的增长和调整,本文将探讨导致房价上涨的主要因素,并分析这些变化对购房者的潜在影响。

自2014年以来,中国政府采取了一系列措施来控制房地产市场的过热现象,其中最为关键的是“限购”政策,即在特定城市内限制非户籍居民购买房产,以此抑制投资需求,还有“限贷”政策,旨在减少首付款比例,使得购房者更容易获得贷款支持,这些政策有效地遏制了投机性购房行为,促使房价逐渐回归理性。

这些政策的效果并非立竿见影,2016年,为了应对经济下行压力,政府出台了进一步的宽松货币政策,包括降低房贷利率、增加货币供应量等措施,这些举措短期内刺激了房地产市场需求,房价开始呈现上涨趋势。

中国经济在过去几十年中的高速增长为房地产市场的发展提供了坚实的基础,随着城镇化的持续推进和农村剩余劳动力向城市的转移,大量的人口涌入大城市,特别是一线城市如北京、上海和广州,这一现象加剧了对住房的需求,推动了房价的上涨。

房地产行业的繁荣也吸引了大量资金流入,形成了一种“房地产-股市-债市”的联动效应,投资者纷纷涌入房地产市场寻找收益,这不仅促进了新房的建设和销售,也抬高了整体的房价水平。

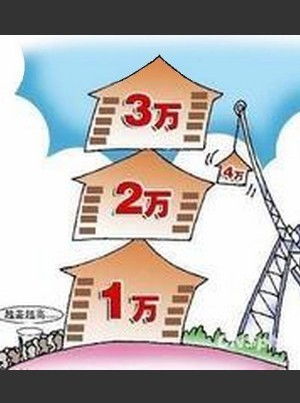

建筑材料是房屋建设的重要组成部分,其价格波动直接影响到了房价,近年来,由于资源开采难度增大、运输成本上升以及环保要求提高等因素,建材价格上涨成为常态,水泥、钢材等原材料的价格上涨,直接推高了房屋建造的成本,进而传导到房价上。

自然灾害频发也是一个不容忽视的因素,洪水、地震等地质灾害导致的建筑受损或重建费用增加,也在一定程度上推动了房价上涨。

房地产开发商为了追求更高的利润空间,往往会选择大规模开发项目以获取更大的市场份额,这种扩张策略虽然初期可能带来短期利益,但长期来看,可能会导致土地供应过剩,从而引发房价泡沫。

一些开发商过度依赖融资手段,尤其是通过银行贷款进行大规模的土地收购和项目开发,一旦金融环境发生变化,资金链断裂的风险会加大,进一步推高房价。

相比欧美国家成熟完善的租赁市场体系,中国租赁市场还处于初级阶段,房东倾向于出售而非出租房产,租客的租房选择有限,无法有效分散市场风险,这也间接推高了房价。

中国房价上涨的原因复杂多样,既有政策调控的影响,也有经济结构转型带来的需求变化;既有外部环境(如经济周期、自然灾害)的不可控因素,也有内部因素(如材料成本、开发商行为)的可调节层面,面对房价上涨的压力,政府需要继续实施稳健的宏观调控政策,平衡供需关系,防止市场过热,鼓励和支持租赁市场的健康发展,构建多元化的住房保障体系,缓解购房者的负担。

对于购房者来说,应保持冷静,理性看待房价走势,根据自身财务状况和生活规划做出合理的选择,在未来的市场环境中,更注重长远的投资眼光和风险管理能力,才能更好地保护自己的合法权益。

房价上涨是一个多方面因素共同作用的结果,只有综合考虑各种内外部因素,才能制定出更加科学合理的房地产政策,促进市场的健康稳定发展。