在当今社会,房地产市场繁荣的同时,一些不法分子利用各种手段进行“房产骗贷”活动,这种行为不仅损害了受害者的合法权益,也扰乱了金融市场的正常秩序,本文将深入探讨房产骗贷的法律后果和相应的处罚措施,旨在提高公众对这类违法行为的认识,并促进公平、透明的金融市场环境。

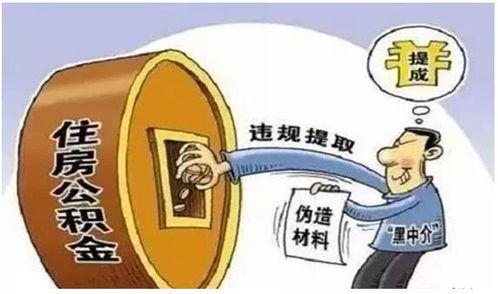

房产骗贷是指个人或机构通过伪造、篡改身份信息或其他虚假材料,以获取银行贷款的行为,这种行为表面上看似符合贷款条件,但实际上却可能引发一系列严重的法律和社会问题。

房产骗贷直接侵犯了国家的信贷政策和金融管理法规,破坏了金融机构的信任机制,银行作为提供金融服务的重要主体,在发现被骗后,可能会面临声誉受损、客户流失等严重后果,房产骗贷还可能导致银行资金损失,影响其长期稳健运营。

房产骗贷给受害者带来了巨大的经济损失,被冒名贷款的人往往无法偿还贷款,这不仅会拖累自己的经济状况,还会使家庭陷入困境,如果贷款金额较大,可能会导致债务负担加重,甚至引发生活压力。

房产骗贷还可能引起道德风险和社会不稳定因素,一旦有大量借款人出现此类欺诈行为,其他潜在受害者也可能受到牵连,形成恶性循环,最终伤害到整个社会的信用体系和信任基础。

根据我国刑法及相关司法解释,房产骗贷涉及的法律责任主要包括民事责任、行政责任和刑事责任三个方面。

民事责任:房产骗贷涉及到的民事责任主要是合同违约和损害赔偿责任,当贷款方(如银行)发现被骗时,有权要求借款方(如购房者)承担相应的违约金和赔偿损失,包括但不限于贷款本金、利息以及因延迟还款造成的罚息等费用,受害者还可以向法院提起诉讼,寻求法律救济。

行政责任:对于房产骗贷行为,相关部门可以根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》等相关规定,对相关责任人实施行政处罚,银监会可以责令违规机构停业整顿,吊销相关许可证;公安机关则可依法采取刑事拘留、罚款等强制措施,追究相关责任人的刑事责任。

刑事责任:根据《中华人民共和国刑法》,故意骗取贷款罪是一种严重的犯罪行为,如果情节特别严重,可能构成诈骗罪,处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会依法追责,确保法律严惩不贷。

为了有效遏制房产骗贷现象,需要从多个方面入手,建立健全相关的法律法规体系,加强市场监管和宣传教育工作。

完善法律法规:政府应进一步完善相关法律法规,明确界定房产骗贷的定义和范围,加大对违法违规行为的惩罚力度,加强对金融机构内部管理和员工教育,提升防范意识和能力。

强化监管执法:金融监管部门应加强对商业银行、保险公司等金融机构的日常监督,定期检查贷款发放过程中的合规性,及时发现问题并采取相应措施,对于已经发生或存在潜在风险的案件,应及时介入调查,严肃处理相关责任人。

加大宣传力度:社会各界应当积极参与反骗贷宣传活动,提高公众的法律意识和风险识别能力,通过媒体、社区等多种渠道,普及房产骗贷的危害和防范知识,引导人们树立正确的消费观念和贷款意识。

建立长效机制:除了打击现有犯罪行为外,还需要构建一套长效的防控机制,可以通过大数据分析预测可能存在的风险点,提前预警和干预;鼓励消费者主动举报线索,共同维护金融市场秩序。

房产骗贷不仅是违法行为,更是对金融系统和社会稳定的威胁,只有全社会共同努力,才能有效遏制此类行为的发生,营造一个更加健康、公平的金融市场环境。